原标题:多通道压力扫描阀的技术难点与高价原因解析

原标题:多通道压力扫描阀的技术难点与高价原因解析

导读:

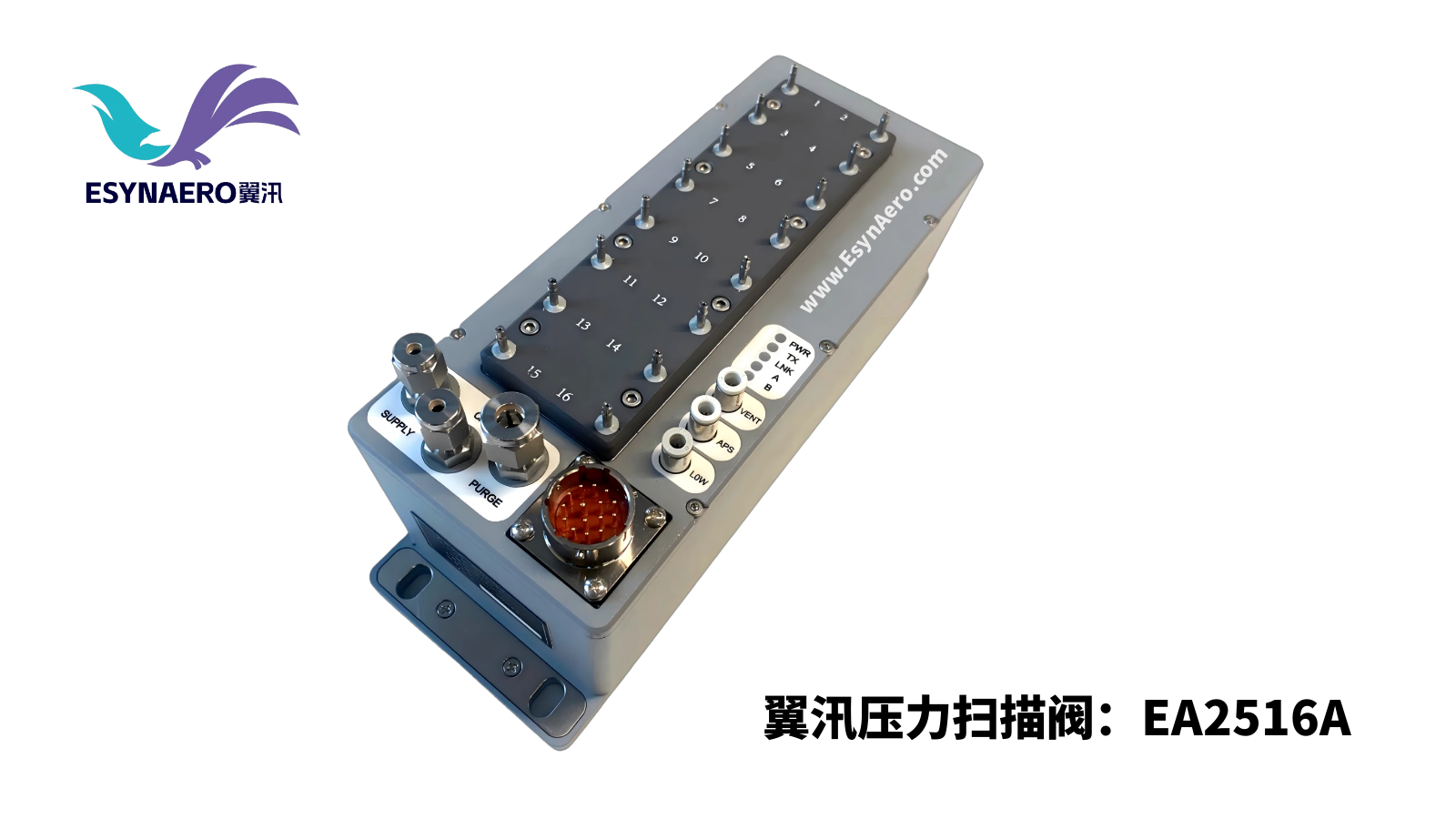

多通道压力扫描阀的研发与制造面临诸多技术挑战,导致其成本居高不下。高精度压力传感器的小型化集成需要突破微机电系统(MEMS)工艺瓶颈,每个通道需独立校准以确保±0.05%FS的...

多通道压力扫描阀的研发与制造面临诸多技术挑战,导致其成本居高不下。高精度压力传感器的小型化集成需要突破微机电系统(MEMS)工艺瓶颈,每个通道需独立校准以确保±0.05%FS的精度,大幅增加生产成本。多通道间的热稳定性与抗干扰设计需采用特殊合金材料及温度补偿算法,材料成本占比达总成本35%以上。复杂流体通道的数控加工精度要求达到微米级,废品率超过20%。核心部件如压阻式芯片依赖进口,进口关税叠加研发成本分摊使价格攀升。测试环节需72小时老化试验,进一步推高边际成本。这些技术壁垒使得国产16通道压力扫描阀价格仍维持在3-5万元区间,约为单通道成本的8-10倍。

一、多通道压力扫描阀到底是个啥?

如果你在航空、汽车测试、风洞实验或者工业自动化领域工作,那你一定对多通道压力扫描阀不陌生,它就是一台能同时测量多个点压力的“压力数据采集器”。

想象一下,一架飞机在风洞里做测试,机翼上布满了密密麻麻的压力传感器,每个点都在实时反馈数据,如果每个传感器都单独接一个测量设备,那得多少台仪器?线缆得绕成什么样?这时候,多通道压力扫描阀就派上用场了——它能通过高速切换,依次读取几十甚至上百个传感器的数据,再统一传输给计算机处理。

听起来挺方便,对吧?但为什么这东西价格动辄几万甚至几十万?为什么很多厂家都说“不好做”?今天我们就来聊聊背后的原因。

二、为什么多通道压力扫描阀这么难做?

1. 精度要求极高,误差必须控制在“变态级”

压力测量不是简单的“有数据就行”,而是要求极高的精度和稳定性,比如在航空测试中,0.1%的误差可能就意味着飞机气动性能的巨大偏差。

温度影响大:金属材料会热胀冷缩,温度变化可能导致测量偏差,所以必须采用特殊材料或温度补偿技术。

长期稳定性:普通压力传感器用几个月可能就漂移了,但高端扫描阀要求几年内数据依然可靠。

交叉干扰:多个通道同时工作时,信号之间不能互相干扰,否则数据就乱了。

这些要求直接导致研发难度飙升,不是随便一家小厂能搞定的。

2. 机械结构复杂,加工精度堪比精密仪器

多通道扫描阀的核心是一个高速切换阀,它要在毫秒级时间内精准切换不同通道,同时保证密封性。

阀芯磨损问题:频繁切换会导致机械磨损,影响密封性,所以材料必须用高硬度合金或陶瓷。

防泄漏设计:压力测量最怕漏气,一旦密封不严,数据就废了。

抗污染能力:工业现场可能有油污、灰尘,阀体必须能长期稳定工作。

这些机械部件的加工精度堪比高端数控机床,成本自然不菲。

3. 电子系统要求高,信号处理是门大学问

压力传感器的信号很微弱(通常是毫伏级),而多通道扫描阀需要在极短时间内完成:

信号放大(不能引入噪声)

高速AD转换(采样率要高)

数据同步(多个通道不能有时间差)

这就像让一个短跑运动员一边跑100米,一边做高精度数学计算,还不能出错,电路设计、抗干扰能力、软件算法都得非常强。

4. 应用场景特殊,定制化需求多

不同行业对扫描阀的要求差异巨大:

航空航天:要耐低温、抗振动、高精度。

汽车测试:可能要便携、抗电磁干扰。

工业自动化:可能需要防爆、耐腐蚀。

这意味着厂商很难做“通用款”,往往要根据客户需求定制,研发和生产成本自然更高。

三、为什么价格这么高?

1. 研发成本高,技术门槛极高

前面提到,这东西涉及精密机械、电子、软件算法等多个领域,能做的厂商全球都没几家,像美国的Scanivalve、PSI,德国的HBM,都是行业巨头,技术积累几十年,专利壁垒极高。

国内虽然也有企业在做,但高端市场仍被国外垄断,价格自然下不来。

2. 生产批量小,难以摊薄成本

不同于消费电子(比如手机,一卖几百万台),多通道压力扫描阀通常是小批量生产,甚至很多是定制订单,这就导致:

- 生产线无法大规模自动化,很多环节依赖人工。

- 原材料(如特殊合金、高精度传感器)采购成本高。

**3. 售后和维护成本高

这东西一旦出问题,可能影响整个测试项目,所以厂商必须提供:

- 快速响应的技术支持

- 定期校准服务

- 备件供应

这些隐性成本最终都会反映在售价上。

四、未来会降价吗?

随着国内技术的进步,部分中低端扫描阀价格已经在下降,但在超高精度、超多通道(如128通道以上)、极端环境适用的领域,国外品牌依然占据主导,短期内价格难有大幅降低。

不过,随着MEMS传感器技术(微机电系统)和国产替代的推进,未来5-10年,我们或许能看到更便宜、性能更强的国产扫描阀出现。

五、总结

多通道压力扫描阀之所以“难做又贵”,核心原因在于:

1、精度要求极高,涉及机械、电子、软件多个技术难点。

2、生产批量小,难以规模化降成本。

3、高端市场被国外垄断,国产替代仍需时间。

如果你正在选购这类设备,建议:

明确需求:到底需要多少通道?精度要求多高?环境条件如何?

评估品牌:高端选进口(如Scanivalve、PSI),中端可考虑国产(如北航、航天测控)。

关注售后:校准、维修是否方便?技术支持是否到位?

希望这篇文章能帮你更懂这个“小而贵”的设备!如果有更多问题,欢迎留言讨论~